Autor/es: Oscar Sergio ANZIANI

Biología básica:

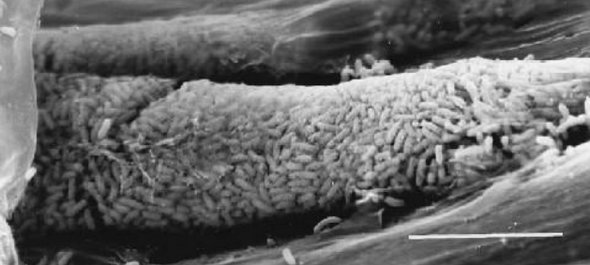

La mosca de los cuernos (Haematobia irritans) es un díptero que parasita a los bovinos en pastoreo, alimentándose de la sangre y desarrollando las fases larvales y pupas en la materia fecal de estos. El tamaño de los adultos es de aproximadamente la mitad de la mosca doméstica (Figura 1), ambos sexos son hematófagos y permanecen constantemente sobre los bovinos al cual abandonan solamente para colocar los huevos en la materia fecal fresca.

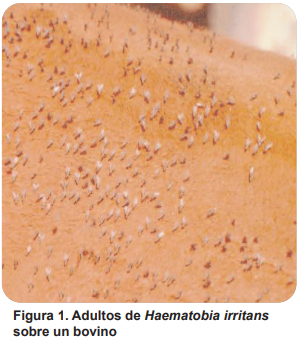

Los huevos eclosionan dentro de las 24 hs dando lugar a las larvas (tres estadíos larvales) las cuales se alimentan en la materia fecal y en menos de una semana dan lugar a las pupas. La pupación se realiza en la materia fecal o a pocos centímetros bajo la superficie del suelo y luego de un período variable de 8 a 40 días, dependiendo mayormente de la temperatura ambiente, se transforman en insectos adultos los que inmediatamente buscan un nuevo bovino para comenzar a alimentarse y reiniciar el ciclo (Figura 2). Para el área central de la Argentina, en verano todo el ciclo puede llegar a completarse en aproximadamente 10 a 14 días, en otoño comienza a enlentecerse y en el invierno, parte de la población de H. irritans puede entrar en diapausa bajo la forma de pupa (esperando las temperaturas más favorables de primavera para emerger como adultos) pero otra parte de la población puede continuar en desarrollo.

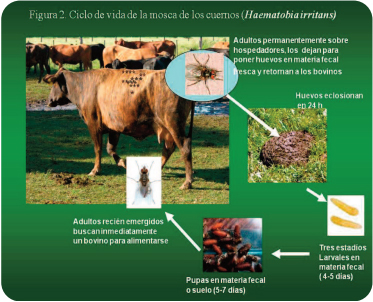

La disrupción de la materia fecal por el pisoteo de los animales o por medios mecánicos interfiere con el ciclo por lo cual es un parásito que se observa en condiciones extensivas o semi-extensivas. Sobre los bovinos, los insectos adultos adoptan una característica posición con la cabeza hacia abajo plegando sus las cuando se alimentan (Figura 1). La mosca de los cuernos prefiere alimentarse sobre los animales adultos (con preferencia sobre los pelajes oscuros) y dentro de esta categoría, las mayores cargas parasitarias se observan en los toros siendo común en estos hospedadores poblaciones que superan las 2.000 moscas por animal (Figura 3).

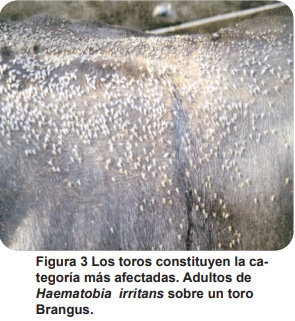

En ausencia de bovinos o cuando existen poblaciones numerosas, H. irritans puede parasitar también a los equinos sobre los cuales se la puede observar en formas agregadas o de racimos compactos que generalmente no superan una carga de 200 a 300 insectos por equino pero que pueden ocasionar dermatitis y úlceras superficiales y pruriginosas ( Figura 4).

Importancia económica

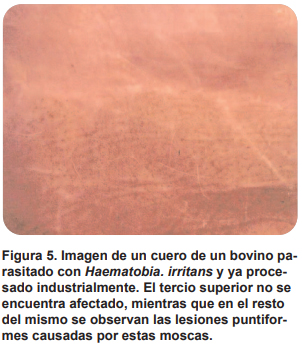

Los hábitos de alimentación de la mosca de los cuernos producen manifestaciones defensivas de los bovinos (como por ejemplo,movimientos bruscos y constantes de la cabeza y la cola, patadas) ocasionando estrés, irritación severa, pérdidas de energía y la disrupción del pastoreo que pueden causar disminución en la ganancia de peso o en la eficiencia en la conversión del alimento. Algunos bovinos presentan fenómenos alérgicos frente a la saliva de la mosca de los cuernos y en ocasiones el prurito y el rascado excesivo resultan en úlceras. Las dermatitis producidas también afectan la calidad de los cueros ocasionando pérdidas para la industria curtidora nacional (Figura 5).

El nivel o umbral de daño con el cual comienzan estas pérdidas económicas no está determinada con precisión y es motivo de controversias. No obstante, existe consenso para considerar que la disminución de la eficiencia productiva es de mayor importancia en animales altamente sensibles a cualquier tipo de estrés como por ejemplo, las vacas en lactancia. En este contexto se considera que poblaciones mayores a 100 y de 200 insectos por animal pueden afectar respectivamente la producción de leche o la ganancia diaria de peso en otras categorías como por ejemplo vacas secas, vaquillonas o novillos. La importancia de H. irritans como vector de virus, bacterias u otros parásitos es relativamente escasa aunque recientemente ha sido incriminada en la transmisión de mastitis por Stafilococcus aureus en vaquillonas así como en dermatitis que pueden resultar en atresia de pezones.

Aspectos epidemiológicos y distribución en el área central de la Argentina

Desde su introducción en 1991 en la Argentina a través de Brasil o Paraguay este insecto colonizó rápidamente el área de producción bovina del NEA y el NOA dispersándose luego sobre todo el país y alcanzando actualmente hasta la Patagonia norte. Una muestra del importante potencial biótico de H. irritans se observó en Santa Fe donde los hallazgos de los primeros adultos de este insecto se documentaron durante noviembre de 1991 en departamentos del centro norte y en febrero- marzo del 1992 ya se habían extendido hasta el límite sur de la provincia. En el área central de la Argentina, la mosca de los cuernos comienza a constituir poblaciones de importancia hacia Octubre-Noviembre y disminuye drásticamente con las primeras heladas. Estudios poblacionales llevados a cabo en la EEA Rafaela durante los primeros años de la aparición del insecto (1992 a 1999) mostraron la presencia de dos picos poblacionales , el primero hacia fines de la primavera y el segundo hacia principios del otoño.

Control

La permanencia constante de la mosca de los cuernos sobre los bovinos ha permitido el desarrollo de diversas alternativas químicas y métodos de aplicación (baños de inmersión y aspersión, inyectables, “pour on”, caravanas insecticidas, autoaplicadotes etc) que controlan en forma eficiente a este insecto.

Sin embargo, la simple presencia de la mosca de los cuernos no implica la necesidad de realizar tratamientos insecticidas y los bovinos pueden tolerar cierto número de insectos sin que se produzcan pérdidas productivas. Así, la primera de las alternativas que debería considerarse es la posibilidad de no tratar.

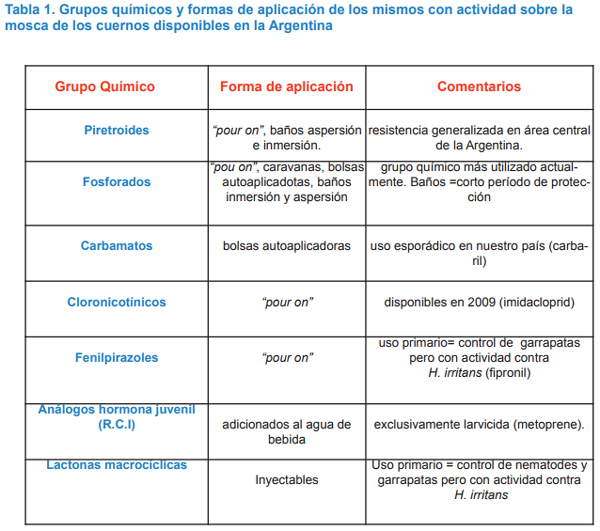

En el caso de utilizar insecticidas se recomienda adoptar una actitud expectante y demorar la aplicación de los mismos hasta que se observen promedios de aproximadamente unas 100 moscas por lado de los bovinos o que estos muestren signos de marcada irritabilidad. Por otra parte e independientemente de razones económico-productivas, la instauración de los tratamientos específicos podrían estar indicados en situaciones en las cuales el bienestar animal se encuentre comprometido. Los principales grupos químicos actualmente disponibles en nuestro país para el control de la mosca de los cuernos y las formas de administración de estos insecticidas son presentados en la Tabla 1. Algunas de esta alternativas (por ejemplo fenilpirazoles y lactonas macrocíclicas) no son utilizadas únicamente para el control de la mosca de los cuernos sino que tienen como objetivos a otros parásitos, pero presentan también actividad adicional contra este insecto.

En todos los casos deben seguirse estrictamente las recomendaciones de marbete sobre el período de espera entre los tratamientos y el envío de los bovinos a faena, que en formulaciones de lactonas macrocíclicas de larga acción o fenilpirazoles (fipronil), pueden llegar a los 50 días y 100 días respectivamente.

Control químico y consideraciones sobre resistencia: la aplicación “pour on “ de insecticidas piretroides , mayormente cipermetrina, fue durante la década posterior a su ingreso a la Argentina, el método para el control de este insecto más utilizado debido a su practicidad y eficacia (Figura 6). En general, y hasta inicios del año 2000, el período de protección de esta alternativa resultaba en un control eficiente por aproximadamente 60 días. Sin embargo, y como ha ocurrido en todos los países con producción bovina extensiva , el desarrollo generalizado de los fenómenos de resistencia a los piretroides obligó en la mayor parte del área central de nuestro país al reemplazo de estos insecticidas por otros grupos químicos como por ejemplo, los fosforados. Actualmente, este último grupo químico es sin dudas el más empleado para el control de las poblaciones de H. irritans resistentes a los insecticidas piretroides. En general los insecticidas fosforados resultan de mayor toxicidad para los animales y el hombre que los piretroides y por lo tanto requieren de un uso más cuidadoso de estos productos.

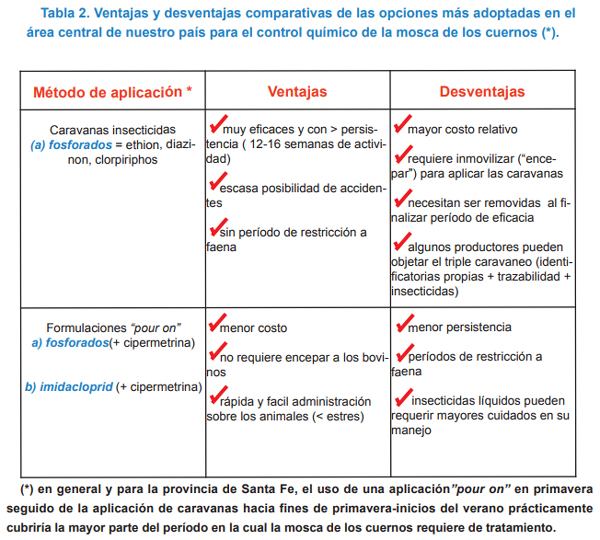

Entre las alternativas evaluadas en la EEA INTA Rafaela utilizando productos fosforados, las más adoptadas actualmente en la producción bovina de carne de la región centro de nuestro país son : a) la aplicación “pour on” de fosforados o b) la aplicación de caravanas insecticidas conteniendo este mismo grupo químico. En la Tabla 2 se sintetizan las principales ventajas y desventajas de ambas opciones. Hasta la publicación de la presente guía (Noviembre de 2010) no ha sido documentada la presencia de poblaciones de H. irritans con resistencia a insecticidas fosforados en nuestro país.

a) aplicación “pour on” de insecticidas : en general, las formulaciones para uso “pour on” de fosforados sobre los bovinos (ethion, diazinon, chlorpyrifos, fenithrotion etc) otorgan un control químico eficiente (> 80 %) por el término de aproximadamente 18 a 25 días post aplicación. Para evitar problemas de toxicidad, las dosis máximas deben respetarse estrictamente; especialmente en toros en donde puede existir una tendencia a sobredosificar. Especial cuidado debería seguirse también con biotipos índicos (particularmente Brahmann) que pueden presentar una idiosincrasia especial a estos insecticidas. Actualmente, la casi totalidad de estas formulaciones “pour on” disponibles en nuestro país se presentan como mezclas que incluyen también junto a los fosforados, insecticidas piretroides, mayormente cipermetrina a los cuales se les adiciona el butóxido de piperonilo como sinergista. El uso combinado de dos grupos químicos con diferente modo de acción, como fosforados y piretroides podría ser de utilidad para demorar el desarrollo de resistencia en áreas o establecimientos en donde aún no se presentan estos problemas o en casos donde se desconoce el status de susceptibilidad o resistencia de las poblaciones del insecto.

Sin embargo y dada la resistencia generalizada de la mosca de los cuernos a los piretroides en el área central de la Argentina, es dudoso que la incorporación de cipermetrina pueda mejorar la eficacia de estas mezclas y por el contrario, continúar con su uso, implica aumentar la resistencia a este grupo químico.

En el 2009 se incorporó al mercado veterinario argentino una formulación de uso “pour on” que incluye el imidacloprid ( un insecticida que hasta ahora no había sido utilizado para el control de la mosca de los cuernos) y con un período de eficacia en el control de aproximadamente 30-35 días. Este nuevo producto “pour on” se presenta como una mezcla que incluye también a la cipermetrina en su formulación y las objeciones sobre el uso de este tipo de combinación expresada en el párrafo anterior, son extensivas a este caso.

b) caravanas insecticidas: las caravanas insecticidas con fosforados, consisten básicamente en una matriz de un polímero, generalmente P.V.C., conteniendo diazinon, ethion o clorpirifos (o combinaciones) en concentraciones que varían generalmente entre 20 al 40 %. Las caravanas son diseñadas para que con el acicaleo y el frotado de los bovinos, el insecticida se distribuya sobre el pelaje de los animales en cantidades pequeñas y por un tiempo prolongado, facilitado por la liposolubilidad de estas drogas y por la habilidad de migrar a través de la lanolina de los pelos. Estas caravanas se colocan entre los dos pliegues del cartílago auricular utilizando las pinzas conocidas como "sistema Allflex" empleadas habitualmente para caravanas identificatorias (Figura 7).

De acuerdo a evaluaciones efectuadas en la EEA INTA Rafaela y en bovinos expuestos a poblaciones de campo con antecedentes de resistencia a insecticidas piretroides, la actividad de las caravanas comienza a manifestarse al día siguiente a su aplicación para hacerse máxima en los 7 a 10 días posteriores. A partir de aquí y por un período mínimo de 15 a 16 semanas y de 18-19 semanas de máximo, se observan con estos insecticidas fosforados, reducciones del número de insectos que oscilan entre el 99 % al 80 % cuando se comparan con animales no tratados. Debido a su practicidad y prolongada persistencia, esta tecnología de polímeros con insecticidas fosforados constituye una valiosa alternativa para el control de poblaciones de este insecto. Presentan también una mayor seguridad relativa cuando se considera la posibilidad de accidentes por derrame o ingestión con respecto a otras alternativas como pueden ser la aplicación de insecticidas líquidos.)

Sin embargo, y como con cualquier uso de insecticida que se administre sobre los animales, siempre deben utilizarse guantes no permeables y en ningún caso la aplicación de las caravanas puede realizarse a manos desnudas. (Figura 8)

Algunas personas pueden ser muy sensibles a los principios activos de las caravanas y es necesario también, luego de finalizado el trabajo, lavarse las manos con agua y jabón para eliminar cualquier resto de insecticida que pudiera haber quedado y evitar la transferencia del mismo a boca, ojos u otras partes del cuerpo. Recientemente, una caravana conteniendo un nuevo grupo químico, el endosulfan , ha sido evaluada en la EEA INTA Rafaela frente a poblaciones de la mosca de los cuernos con reconocida resistencia a los piretroides El endosulfan es un insecticida perteneciente a la familia de los ciclodienos, utilizado comúnmente en la agricultura y recientemente registrado en E.E.U.U. para uso veterinario en caravanas insecticidas para bovinos de leche y carne. En las experiencias desarrolladas en la provincia de Santa Fe, la aplicación de una caravana por animal conteniendo endosulfan al 30 % mostró una eficiencia máxima que osciló entre el 96 % y el 80 % durante un período de 12 semanas y representa otra alternativa en áreas con resistencia generalizada a los piretroides. El registro de estas caravanas para su uso comercial se encuentra aún en evaluación por el SENASA. Debido a sus diferente modo de acción, estas caravanas con endosulfan o las formulaciones pour on conteniendo imidacloprid, podrían también formar parte de un programa de rotación en establecimientos en los cuales es habitual el uso de insecticidas fosforados para el control de H. irritans.

Otras alternativas de control: otras metodologías que son utilizadas actualmente en forma relativamente común en bovinos de leche, como la autoaplicación por bolsas aspersoras de insecticidas (mayormente fosforados), no han sido adoptados para el control de este insecto en bovinos de carne de nuestro país. En tambos, estas bolsas con orificios en su parte inferior, se colocan suspendidas inmediatamente a la salida de la sala de ordeño para aprovechar el paso forzado de las vacas, las que al contactar con las mismas se autoaplican el insecticida en polvo sobre la cabeza, columna vertebral y flancos. Si bién fundamentalmente constituyen una alternativa práctica y económica para vacas lecheras en el período de lactancia, existe también la posibilidad de adaptar las mismas en ganado de carne al utilizar el paso forzado de los animales como por ejemplo el ingreso en aguadas (Figura 9).

El uso de formulaciones larvicidas (neurotóxicos como los fosforados o reguladores del crecimiento de insectos como el diflubenzuron o el metoprene ) están disponibles comercialmente en el mercado veterinario argentino (por ejemplo metoprene) o en vías de registro y sujetos a la aprobación por el SENASA. La administración de estos productos puede hacerse a través de la auto incorporación de los mismos como aditivos en la ración, el agua o incluso en forma forzada con bolos intra-ruminales. Estos químicos pasan por el tubo digestivo sin ser absorbidos y son eliminados con la materia fecal. Por lo tanto actúan en la materia fecal matando las larvas o interfiriendo con la formación de pupas, pero no presentan actividad contra los estadíos adultos de H. irritans. En este contexto, pueden formar parte de un programa de control pero su eficacia es limitada cuando son utilizados como única alternativa ya que no pueden evitar el desarrollo de poblaciones provenientes de la migración de insectos desde establecimientos vecinos.

Bibliografía

* ANZIANI O.S., GUGLIELMONE A.A., SIGNORINI A.R., AUFRANC C., MANGOLD A.J.(1993). Haematobia irritans in Argentina. The Veterinary Record. 132, 23: 588.

* ANZIANI O.S., GUGLIELMONE A.A., FLORES S.G., VOLPOGNI M.M. (1996). El control químico de la mosca de los cuernos en bovinos de carne y leche de la provincia de Santa Fe. INTA Centro Regional Santa Fe. Producción Animal, EEA Rafaela. Información Técnica Nº 129, 6pp, Marzo 1996.

* GUGLIELMONE A.A., CASTELLI M.E., VOLPOGNI M.M., ANZIANI O.S., FLORES S.G. (1999) Cypermethrin pour on synergized with piperonyl butoxide: effects on Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) natural populations resistant to cypermethrin. Veterinary Parasitology 83: 65-72.

* GUGLIELMONE A.A., GIMENO E., IDIART J., FISHER W.F., VOLPOGNI M.M., QUAINO O., ANZIANI O.S., FLORES S.G. and WARNKE O. (1999). Skin lesions and cattle hide damage from Haematobia irritans infestations in cattle. Medical & Veterinary Entomology. 13: 323-32

* ANZIANI O.S., GUGLIELMONE A.A., FLORES S.G., MOLTEDO H., VOLPOGNI M.M. (2000) Evaluación de una formulación pour on conteniendo permetrina, piretrinas y butóxido de piperonilo para el control de Haematobia irritans. Therios 29: 143/145-147.

* ANZIANI O.S., FLORES S.G., GUGLIELMONE A.A. (2001). Activity of injectable doramectin against Haematobia irritans in cattle. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria 9: 115-118.

* GUGLIELMONE A.A., VOLPOGNI, M.M., QUAINO O.R., ANZIANI O.S., MANGOLD J.A. . (2001). Long term study of Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) seasonal distribution in central Argentina with focus on winter fly abundance. Parasite 8: 369-373.

* GUGLIELMONE A.A., CASTELLI M.E. , VOLPOGNI, M.M., ANZIANI O.S., MANGOLD J.A. . (2002). Dynamics of cypermethrin resistance in the field in the horn fly, Haematobia irritans. Medical & Veterinary Entomology 16: 310-315.

* ANZIANI, O.S., SCANDOLO D.,MARENGO R., ARANO E.. (2009). Evaluación sobre la eficacia de una caravana insecticida conteniendo endosulfan para el control de la mosca de los cuernos Haematobia irritans (L.) en bovinos naturalmente parasitados. XIV Jornadas Argentinas y XIV Jornadas Latinoamericanas de Fármaco-Toxicología. Córdoba (poster)

* ANZIANI O.S., GUGLIELMONE A.A. (2007). El control de Parásitos Bovinos en Producción de Leche. En : Idia XXI Lechería. Ed. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 186 pp.

FUENTE: ENGORMIX

OPINIÓN DEL Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA)

OPINIÓN DEL Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA)