Publicado el: 18/7/2018

Autor/es: Demian Bellido. Departamento de Desarrollo de Bioinnovo.

Introducción

La diarrea viral bovina es una enfermedad ampliamente distribuida en todas las regiones del país, puede presentar diferentes manifestaciones clínicas y es responsable de generar importantes pérdidas económicas en los rodeos nacionales. En esta primera parte se presentan las características principales de la enfermedad y las estrategias disponibles para su control. En la segunda parte haremos foco en la vacunación de los animales, como herramienta fundamental para mejorar la sanidad de los rodeos.

El Virus de la Diarrea Viral Bovina (vDVB) es un virus pequeño, envuelto, que pertenece al género de los Pestivirus. Se clasifica en dos genotipos 1 y 2 y, a su vez, puede clasificarse en dos biotipos: citopático y no citopático (Cuadro 1).

El vDVB tiene la capacidad de infectar bovinos de todas las categorías y aunque muchas infecciones son subclínicas, puede producir una variedad de cuadros clínicos severos como enteritis hemorrágica, cuadros respiratorios y problemas reproductivos (4). A su vez, es un virus que causa una gran inmunosupresión por su capacidad para infectar glóbulos blancos y, por lo tanto, la infección con vDVB sirve como puerta de entrada para la aparición de organismos oportunistas (2).

Una característica que hace del vDVB un virus único, es su capacidad para generar animales Persistentemente Infectados (PI). Los PI son animales que se infectan con un virus del biotipo no citopático durante el primer tercio de gestación, cuando todavía no se encuentra desarrollado el sistema inmune del feto y, por lo tanto, nacen terneros inmunotolerantes al virus (Figura 1) (8). Estos animales, cumplen un papel fundamental en el mantenimiento y la propagación del virus en los rodeos, ya que están constantemente secretando virus al ambiente durante toda su vida (6).

El vDVB también es el responsable de la enfermedad de las mucosas, una enfermedad mortal que ocurre cuando un animal PI se sobreinfecta con un virus del biotipo citopático (Figura 1) (1). Esta enfermedad, si bien no es muy frecuente, genera una situación muy angustiante para el productor que ve cómo sus terneros mueren, uno tras otro, sin que pueda hacer nada para evitarlo.

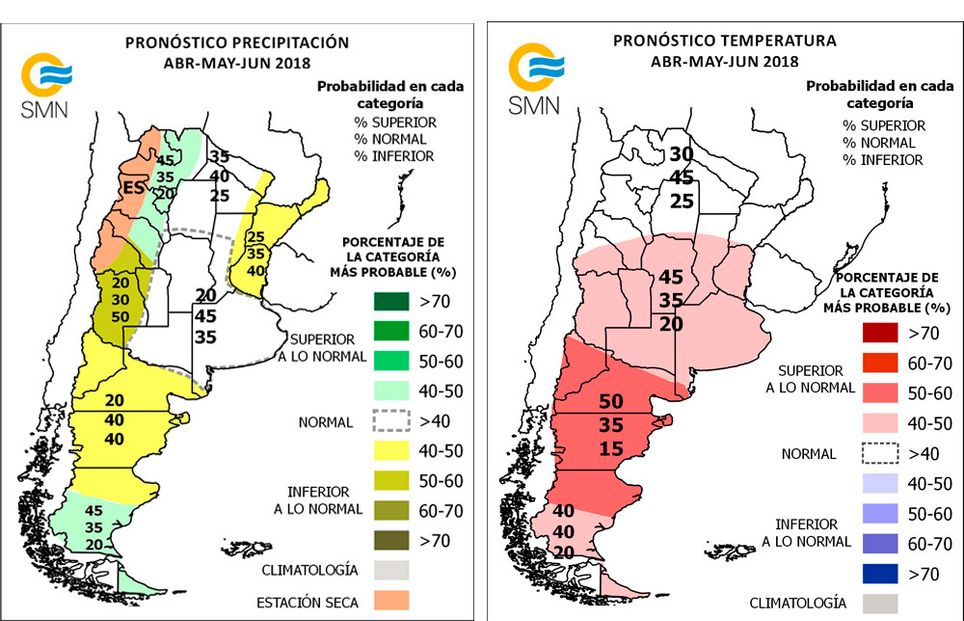

La prevalencia del virus en el país varía de acuerdo a la región relevada y a la categoría de los bovinos bajo estudio. En la Argentina, la prevalencia es alta y los valores son similares en las distintas regiones del país, con una prevalencia general entre el 60 y el 70% y que puede alcanzar al 100% del rodeo (Figura 2) (9, 11).

Debido a la variedad de cuadros clínicos que presenta y a las distintas tasas de prevalencia es muy difícil medir el impacto real del virus en la producción ganadera local, pero las evaluaciones hechas por el Dr. Odeón de INTA Balcarce, dan un estimado de pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales (10). Es un número realmente importante y más si se considera que en el estudio mencionado solo se contemplaron las pérdidas reproductivas, pero no se tuvieron en cuenta las mermas asociadas a los cuadros respiratorios, la inmunosupresión y la merma de la productividad de los animales infectados.

Con el objetivo de minimizar el impacto del virus en el rodeo se ha propuesto desarrollar un programa de prevención y control de vDVB, en el que se deben considerar tres aspectos: 1) mejorar la inmunidad mediante la vacunación; 2) identificación y eliminación de animales PI; y 3) la implementación de medidas de bioseguridad para prevenir la exposición al vDVB de ganado susceptible (13).

El primer aspecto mencionado, que consiste en mejorar la inmunidad mediante la vacunación, resulta crítico en nuestro país para el control de la Diarrea Viral Bovina. En la Argentina, hay una gran variedad de vacunas que contienen en su formulación al vDVB. En general son vacunas que se presentan en forma combinada con otros virus inactivados y con bacterinas. También hay en el mercado vacunas que no están combinadas y que solo presentan el antígeno DVB. En todos los casos, sean combinadas o no, se trata de vacunas inactivadas, salvo en el caso de vedevax BLOCK, que Bioinnovo (empresa formada por Vetanco e INTA) presentó recientemente al mercado y es una vacuna a subunidad direccionada. En la Argentina las vacunas a virus vivo modificado o también llamadas vacunas atenuadas, están prohibidas por cuestiones de seguridad.

Independientemente del tipo de vacuna que se utilice, el plan de vacunación para el control de este virus debe enfocarse en tres aspectos: 1) conferir inmunidad que induzca protección y que sea de larga duración; 2) incrementar la inmunidad poblacional; 3) evitar la infección de la hembra gestante.

El primer punto es el objetivo básico de cualquier vacuna, que refiere a la posibilidad de generar en el animal una respuesta inmune que sea capaz de bloquear la infección, o al menos, disminuir la severidad del cuadro clínico. A su vez, esta respuesta debe ser duradera, para mantener a los animales protegidos por un período prolongado sin la necesidad de recurrir a múltiples inmunizaciones en un mismo año.

Con respecto a la inmunidad poblacional o inmunidad de rodeo, es un tipo de inmunidad que se produce al vacunar a una parte importante de la población, que proporciona protección indirecta a los individuos no vacunados (5). Lograr una buena inmunidad de rodeo es fundamental para disminuir la circulación viral en los establecimientos. Como vimos, en la Argentina esto es sumamente importante, ya que las prevalencia del virus oscila entre el 60 y el 100%. La inmunidad de rodeo, no solo previene la infección de los animales vacunados, sino que es vital para proteger a los animales susceptibles. En un contexto de baja inmunidad poblacional, el virus circula libremente por el rodeo y tiene la posibilidad de infectar a cualquier animal. En un rodeo de alta inmunidad poblacional, disminuye la circulación viral y en consecuencia, los animales susceptibles se encuentran protegidos debido a que el virus no puede entrar en contacto con ellos (3).

Figura 3. Inmunidad Poblacional

Inmunidad Poblacional o Inmunidad de Rodeo: Como se aprecia en la figura superior (Figura A), en un rodeo con la mayoría de animales susceptibles (Animales Celestes) la aparición de un animal enfermo (Animal Rojo), hará que con el paso del tiempo muchos animales contraigan la enfermedad. Sin embargo, en un rodeo con una alta inmunidad poblacional (Imagen B), los animales inmunizados (Animales Verdes) continuarán en su mayoría estando sanos y algunos contraerán cuadros leves de la enfermedad (Animales Naranjas) y los animales susceptibles (Animales Celestes) permanecerán sanos ya que el virus no pudo entrar en contacto con ellos

El último de los objetivos que se persigue con la vacunación contra el vDVB es evitar la infección de las hembras gestantes. Como hemos descripto, el virus tiene la capacidad de generar animales PI cuando infecta hembras preñadas en el primer tercio de gestión. Estos animales PI pueden provenir de madres que son a su vez PI o de hembras sanas que se infectaron durante la gestación. Según trabajos publicados más del 90% de los animales PI provienen de animales sanos que se infectaron durante la gestación (14). Es por esto que resulta vital proteger a las hembras en ese momento para evitar la generación de nuevos animales PI y de esta manera cortar el ciclo de reproducción viral.

La identificación y eliminación de los animales PI es muy importante ya que estos son el principal reservorio del virus en el rodeo. Actualmente, en el país se encuentran disponibles una variedad de kits diagnósticos que permiten la fácil detección y posterior eliminación de los mismos. El diagnóstico se hace una sola vez en la vida del animal, ya que un animal que no nace PI, no puede volverse PI en el transcurso de su vida. Existen dos alternativas para la implementación de un programa de detección y remoción de PI. Analizar de una vez a todos los animales del rodeo, esta práctica es muy efectiva, pero suele ser rechazada por los productores porque la consideran demasiado costosa. La alternativa, que se utiliza en Europa y que es más sencilla de llevar a cabo en nuestro país, es realizar el diagnóstico solo a los animales de reposición entre los 6 y los 18 meses de vida. De esta manera el saneamiento del rodeo, demanda de mayor cantidad de años, pero es paulatino, igual de efectivo y no resulta tan oneroso para el productor. Con respecto a las muestras que se deben enviar al laboratorio de diagnóstico, hay diferentes alternativas, pero las más utilizadas son el cartílago de oreja, que se toma de manera muy sencilla con un sacabocado y el suero del animal. Hay que tener en cuenta que antes de la implementación de cualquier medida sanitaria se recomienda el asesoramiento del veterinario de campo y del laboratorio de referencia.

La última de las medidas mencionadas para el control de la Diarrea Viral Bovina, es la implementación de medidas de bioseguridad. Hay una gran variedad de recomendaciones, todas tendientes al mismo fin: que el ganado potencialmente infectado no entre en contacto con los animales susceptibles. Para lograrlo, el ganado que se compre debe aislarse en cuarentena y se debe determinar la presencia de animales PI en el lote adquirido antes de que se mezcle con el rodeo general. A su vez, la cuarentena del lote comprado debe ser de por lo menos 3 semanas, para prevenir la transmisión del virus de animales que no son PI pero que presentan una infección aguda. La mayoría de las fallas en la bioseguridad están relacionadas con la compra de ganado PI o la compra de hembras preñadas, en el cual el estado del feto es desconocido. Es por esto que el ganado preñado que se compre, también debe aislarse y su descendencia debe someterse a prueba para asegurarse de que estén libres de vDVB. Con respecto al semen utilizado para IATF, es importante que también sea semen probado y solo debe usarse semen de toros libres de vDVB. Lo mismo ocurre cuando se utilizan toros para servicio natural, estos deben ser libres de vDVB. Independientemente de que se implemente o no un plan de saneamiento del campo para vDVB, si se tiene en cuenta la baja proporción de toros y el impacto enorme que un toro PI puede tener en el rodeo, es crítico controlar a todos los animales de esta categoría. Probablemente sea la categoría más sencilla y económica de controlar y una de las más importantes. Con respecto al ganado de raza en el que se comercializan embriones y ganado valioso, es esencial realizar pruebas a los receptores de trasplante de embriones para determinar el estado de PI. Otros principios de bioseguridad incluyen la eliminación del contacto con el ganado vecino a través del alambrado y el saneamiento de los equipos y las personas que ingresan a la granja. Cabe destacar que la mayoría de los principios de bioseguridad instituidos para el control del vDVB beneficiarán también el control de otros agentes infecciosos.

Estamos frente a un virus con características únicas y su control demanda de esfuerzo y perseverancia, ya que las medidas descriptas previamente deben ser llevadas a cabo de forma consistente a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos afirmar que en nuestro país disponemos de las herramientas necesarias para llevar adelante un programa de saneamiento, ya que las técnicas diagnósticas se encuentran al alcance de todos y ahora disponemos de vacunas que cumplen con los requisitos necesarios para el control de esta enfermedad.

Bibliografía

- Brownlie, J., M. C. Clarke, and C. J. Howard. 1984. Experimental production of fatal mucosal disease in cattle. Vet. Rec., vol. 114, no. 22, pp. 535–6.

- David, G., T. Crawshaw, R. Gunning, R. Hibberd, G. Lloyd, and P. Marsh. 1994. Severe disease in adult dairy cattle in three UK dairy herds associated with BVD virus infection. Vet. Rec., vol. 134, no. 18, pp. 468–472.

- Fine, P.E. 1993. Herd immunity: history, theory, practice. Epidemiol. Rev., vol. 15, no. 2, pp. 265–302.

- Houe, H. 1995. Epidemiology of bovine viral diarrhea virus. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract., vol. 11, no. 3, pp. 521–47.

- John, T.J. and R. Samuel. 2000. Herd immunity and herd effect: new insights and definitions. Eur. J. Epidemiol., vol. 16, no. 7, pp. 601–6.

- Lindberg, A. and H. Houe. 2005. Characteristics in the epidemiology of bovine viral diarrhea virus (BVDV) of relevance to control. Prev. Vet. Med., vol. 72, no. 1–2, pp. 55–73.

- M. de Agroindustria. 2016, Prevalencia para el Virus de la Diarrea Viral Bovina en rodeos de cría de la Cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires, en el año 2015. La Plata.

- McClurkin,A. W., E. T. Littledike, R. C. Cutlip, G. H. Frank, M. F. Coria, and S. R. Bolin. 1984. Production of cattle immunotolerant to bovine viral diarrhea virus. Can. J. Comp. Med. Rev. Can. Med. Comp., vol. 48, no. 2, pp. 156–61.

- Odeón, A. et al. 2001. Seroprevalencia de la Diarrea Viral Bovina, Herpesvirus Bovino y Virus Sincicial Respiratorio en Argentina. Prev. Vet. Med., vol. 82, no. 4.

- Odeon, A. 2016. Control del virus de la Diarrea Viral Bovina. Balcarce, Buenos Aires. Comunicación Institucional, INTA.

- Pecora, A. and M. S. Pérez Aguirreburualde. 2017. Actualización en diarrea viral bovina, herramientas diagnósticas y estrategias de prevención. CABA: INTA Ediciones.

- Pérez Aguirreburualde, M.S. 2014. Desarrollo y evaluación de herramientas biotecnológicas innovadoras para el control del virus de la Diarrea Viral Bovina en la provincia del Chubut. Tesis Doctoral, Facultad de Veterinaria, UBA.

- Walz, P.H. et al. 2010. Control of Bovine Viral Diarrhea Virus in Ruminants. J. Vet. Intern. Med., vol. 24, no. 3, pp. 476–486.

- Wittum, T.E. et al. 2001. Persistent bovine viral diarrhoea virus infection in US beef herds. Prev. Vet. Med., vol. 49, no. 1–2, pp. 83–94.

Fuente: ENGORMIX