Publicado el: 5/10/2019

La búsqueda de alternativas de conservación de la humedad de los suelos en las zonas estacionalmente secas de la provincia de Loja, ha motivado el estudio de las diferentes prácticas ancestrales en los territorios comunales, para buscar un diálogo de saberes con los conocimientos actuales, de manera de resolver problemas concretos y producir conocimientos adecuados a las realidades campesinas. En esta investigación se trabajó en los huertos familiares para mejorar la fertilidad, retener la humedad y ordenar los sistemas agrícolas. Se revalorizaron varias técnicas ancestrales como el uso de cortinas rompevientos, las terrazas, zanjas de infiltración, las asociaciones múltiples, los cercos, la labranza mínima, la protección del suelo con cobertura vegetal y se introdujeron algunas propuestas de la agroecología (la fabricación de abonos e insecticidas naturales con materiales de la zona, ciertas asociaciones con leguminosas y técnicas de manejo de hortalizas). La evaluación mostró resultados positivos en el crecimiento, floración y rendimiento de los cultivos, que permitió a las familias campesinas apreciar los cambios y seleccionar aquellas más cercanas a sus posibilidades.

Palabras clave: huerta campesina, técnicas ancestrales, diálogo intercultural, huertas agroforestales, abonos orgánicos.

Introducción

La huerta agroforestal, es el espacio principal de producción de los alimentos para las familias campesinas durante todo el año, por tanto, es uno de los elementos clave de los sistemas de producción agropecuaria de los comuneros de la provincia de Loja. Allí siembra los cultivos perennes integrados por el estrato arbóreo como aguacate, luma, naranja, limón, zapote, chirimoya; intercala los arbustos como el toronche, el babaco, tomate de árbol, café; y en los interespacios siembra caña, yuca, camote, zanahoria blanca, jícama, achira, poroto de palo, zarandaja, col de hoja, entre los principales. Estos cultivos, en el transcurso del año, dan los productos que la familia va sacando de acuerdo a sus necesidades de consumo o venta.Sin embargo, la huerta agroforestal atraviesa por diversos problemas derivados de la escasa fertilidad de los suelos, sobre todo de aquellas ubicados en pendientes fuertes, por impactos derivados de las enormes variaciones de la humedad, que se expresan con mayor intensidad en los meses secos; y por cierta desorganización de los sistemas, provocados por el abandono de varias prácticas ancestrales.

Para aportar al debate de estos tres problemas (manejo de la fertilidad, la humedad y la organización de los sistemas productivos), resulta útil organizar un diálogo con la huerta agroforestal de los campesinos lojanos con la agroecología contemporánea. La huerta agroforestal campesina es la derivación actual de la huerta agroforestal de los pueblos paltas y calvas que habitaron esta zona (Ramón, 2008), se mantiene vigente en diversos sitios, especialmente en las antiguas comunas y constituye uno de los sistemas agropecuarios de mayor importancia, tanto para los campesinos, como para el país y la ciencia agronómica. Por diálogo, se entiende en este trabajo, al intercambio intercultural entre los conocimientos campesinos y los conocimientos agroecológicos contemporáneos, en medio de una práctica concreta, que de una parte, ejecuta la experiencia y de otra, la evalúa técnicamente. Para ello, se concertó la actividad práctica con los campesinos de la comuna Coche Corral, ubicada en parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja, situada a 1,5Km. de la ciudad de Amaluza (Mapa 1).

Cochecorral es una de las antiguas comunas de los calvas que logró conservar parte de sus tierras a pesar de los enormes impactos producidos por la expansión de la hacienda en el pasado y la privatización de la tierra que ha soportado la comuna.

En esta comuna se implementó un huerto agroecológico, que combinó aspectos agronómicos conservados por los campesinos, con algunas propuestas agroecológicas que se han venido probando en estos años en diversas comunidades, particularmente entre las comunidades de los paltas. El huerto se encuentra en las coordenadas: 9495749 N y 676824 E, tiene una altitud de 1975 msnm., una temperatura media anual de 18°C, con una precipitación de 921 mm. Pertenece a la zona ecológica “Bosque seco premontano” (bs. pM).

Un breve diagnóstico de la comuna

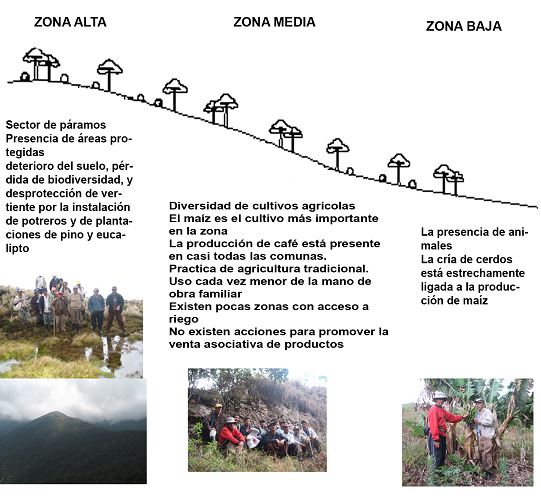

La comuna Cochecorral ha logrado mantener un territorio microvertical integrado por una parte alta con sus páramos, lagunas naturales y una alta biodiversidad; la zona media en la que están las chacras para el cultivo de ciclo corto; y la parte baja donde viven las familias y tienen sus huertas (Figura 1).

Fig.1. Zonificación de la Comuna Cochecorral

La comuna es parte de la microcuenca del río Jorupe, integrado por las siguientes unidades hidrográficas que vierten sus aguas a Amaluza: Río Quingos, Laguna Guicundo, quebrada Soledad, quebrada Angashcola, quebrada Ramos, quebrada Salado, quebrada Batán, quebrada Cañón, Laguna Soccha y quebrada El Murunche. Es una de las pocas comunas que conserva una importante vegetación y un sistema hidrológico que permite el riego. La comunidad busca mantener las vertientes y quebradas mediante la siembra de “plantas llamadoras”, especialmente el higuerón.Foto 1. Especies nativas llamadoras de agua: higuerón

La comuna cuenta con el canal de riego Jorupe Cangochara, que atraviesa a la comuna por la parte media del territorio, del que se derivan los sistemas de riego familiares que sustentan a los cultivos de ciclo corto y pastizales.

La comuna conduce tres sistemas de producción: el sistema llamado “chacra de secano”, “los pastizales con riego” y “la huerta agroforestal con riego”.

El Sistema Chacra, se implementa en la zona alta sin riego. En este sistema se practica la roza y quema de la “luzara” (descanso o barbecho) dejando los terrenos al menos tres años en descanso. Realizan el “tulado” o “tacllado” (arado) para la preparación manual del suelo con barreta para la siembra del maíz asociado con zapallo, aprovechando las lluvias del mes de octubre. Después de la floración del maíz (entre febrero-marzo), en la calle del cultivo se realiza el hoyado y siembra de la yuca, la cosecha de yuca se realiza a los 15 meses (marzo a mayo). En el mes de marzo, “tacllan” el suelo para la siembra de la arveja. También siembran el trigo, cebada, melloco, oca y la zarandaja.

El Sistema Pastos con riego está orientado a la alimentación de los chanchos, gallinas, cuyes y bovinos de la familia. Los pastos que se cultivan son, principalmente, la chilena, el merkerón y el elefante que se producen bien estos suelos.

El Sistema Huerta, que es el que nos ocupa en esta experiencia, se siembra el café (Coffea arabiga) bajo sombra asociado con banano (Musa sp.), frutales como guaba (Inga edulis), luma, chirimoya (Annona cherimolia), aguacate (Percea americana) y cítricos (naranja Citrus sinensis, limón agrio y dulce), porotillo (Erithryna sp.), arabisco (Jacaranda sp.), faique (Acacia macracantha). En la huerta también existen pequeños espacios dispersos para la rotación de papa-maíz (Solanum tuberosum- Zea mays) asociado con fréjol (Phaseolus vulgaris); maíz-achira, caña y yuca. La huerta, en cuyo cuidado y manejo interviene con mucha presencia la mujer, se ubica cerca de la casa, tiene idealmente riego o se ubica en un nicho húmedo, aunque, algunas familias tienen huertos de secano ubicados en sitios laderosos que retienen escasa humead.

Para completar sus ingresos y necesidades, los campesinos de la comuna elaboran artesanías y tejidos realizados por las mujeres en telar o “palos”, el bordado, tejido en crochet, costura y cerámica. No se explotan los recursos forestales.

Cada uno de los tres sistemas mencionados tiene sus problemas específicos. El sistema chacra está amenazado por la erosión de los suelos, la tala y quema de los bosques y con ello la desaparición de especies maderables nativas, de la biodiversidad, de la flora y fauna, de la parte alta de la comuna Cochecorral. El Sistema de pastizales con riego está amenazado por la disminución de este recurso; en tanto, la huerta muestra una baja producción de las hortalizas, frutas, obligándolos a comprar los productos de otros lugares y como consecuencia un mayor empobrecimiento de las familias y desnutrición de las mismas.

De manera general, los participantes priorizaron cuatro problemas que deseaban solucionar, mitigar o recuperar:La destrucción de los bosques que afecta a los caudales de las vertientes, a la vida silvestre y la biodiversidad de flora y fauna.

- Las malas prácticas agrícolas: la tala del bosque, roce y quema para la siembra de cultivos y pastizales que incide en el agotamiento del suelo.

- La disminución de la producción de los cultivos de la huerta: maíz, fréjol, yuca, banano, hortalizas, frutas, que empobrecen la alimentación de los comuneros y seguridad alimentaria.

- Desconocimiento, olvido y/o no aplicación de las técnicas ancestrales de conservación de la humedad en las huertas.

De estos problemas, se eligió el tema de la disminución de la producción de la huerta, que como se ha señalado, se relacionó con el manejo de la fertilidad, la humedad y los arreglos agrícolas.

La propuesta consensuada

Como propuesta para el diálogo y encuentro entre el huerto agroforestal ancestral y las propuestas de la agroecología, se planteó la necesidad de ordenar los cultivos en franjas integradas de árboles-arbustos-herbáceos cerrando completamente la franja con la finalidad de establecer barreras vivas y permitir que las terrazas se formen naturalmente. En los inter-espacios se concertó sembrar las hortalizas, leguminosas, gramíneas, tubérculos andinos, plantas ornamentales, medicinales y especias. En toda la parcela, se planteó intercalar zanjas de infiltración para captar el agua lluvia caída en la temporada de lluvias. Como se ha se ha dicho, el propósito de este diálogo fue mejorar el manejo de la fertilidad de los suelos, conservar la humedad y organizar los sistemas agrícolas.

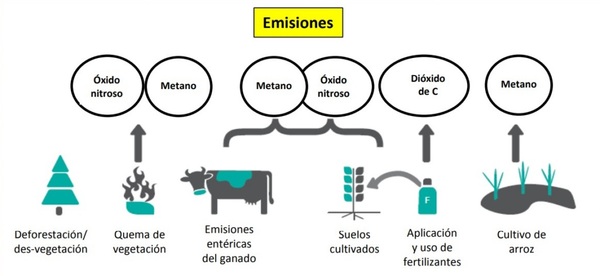

De manera específica, para mejorar la fertilidad de los suelos se propuso conservar las asociaciones múltiples de la huerta agroforestal campesina, incorporar leguminosas, abonos orgánicos y labranza mínima de la agroecología. Las leguminosas, como se ha demostrado, juegan un papel fundamental en los ecosistemas naturales, ya que son responsables de una parte sustancial del flujo global de nitrógeno atmosférico (N2) a formas asimilables como amonio, nitrato y nitrógeno orgánico (Peoples et al., 2009). Debido a su habilidad de fijar N2 en simbiosis con las bacterias conocidas como rizobios, las leguminosas son excelentes colonizadoras de ambientes pobres en este elemento (Camarillo, 2014). Su empleo, en sustitución de la fertilización nitrogenada, constituye una importante herramienta en la agricultura sostenible (Graham y Vance, 2004). En la provincia de Loja se identificó la presencia de la Crotalaria sp. y su importante contribución en varios pisos fisiográficos para mejorar la fertilidad de los suelos. El marcado interés de los campesinos en insertar esta leguminosa en sus sistemas de producción, permitió seleccionarla como cultivo de cobertura en estos suelos, para atenuar la baja calidad de los mismos y contribuir a realizar coberturas naturales para guardar la humedad en el suelo (Guamán, F., 2007).

Adicionalmente, se elaboraron abonos orgánicos, prácticas de manejo y conservación de suelos, cobertura del suelo (leguminosas), labranza mínima, implementación de la agroforestería en cultivos en franjas, control integrado de los insectos mediante la elaboración de los insecticidas orgánicos con estratos de plantas tóxicas de la zona, rescate de cultivos ancestrales, crianza de animales menores y mayores, apicultura y piscicultura, de manera de reforzar el papel de la huerta en la economía doméstica y ofrecer una producción sostenible nutritiva y saludable con equilibrio del medio ambiente.

Se acordó reforzar el contorno de la huerta con nuevas plantas para formar cortinas rompevientos más densas de manera de disminuir el ingreso de los vientos que provocan el secamiento del suelo y con la caída de sus hojas proveer de biomasa abundante para cubrir el suelo. También se planteó incorporar barreras vivas dentro de la parcela, actividad nueva para los campesinos, con el propósito de formar terrazas en las zonas laderosas con el arrastre o transporte de los sedimentos, por efecto de la escorrentía; o por el movimiento del suelo que se realiza en las actividades agrícolas. Se espera que los sedimentos se irán acumulando en las barreras naturales u obras físicas construidas para cortar la pendiente del terreno (Olivera, J. 2002) construidas a nivel o pequeño desnivel entre 0,5 - 1%.

Para la ejecución de la experiencia, se diseñó conjuntamente con los campesinos, una metodología de aplicación, consistente en un conjunto de pasos secuenciales que se implementaron, que tenían además un fin pedagógico para facilitar su aprendizaje y difusión. Para la evaluación con los campesinos, se realizaron talleres en los que, se recogieron las percepciones sobre los cambios y de los aprendizajes logrados. La experiencia mostró que es posible realizar un diálogo horizontal y respetuoso entre los conocimientos campesinos y los conocimientos técnicos actuales, y que, hay una enorme proximidad entre la huerta agroforestal de los pueblos paltas y calvas, con la moderna agricultura agroecológica, de manera que su encuentro es deseable y prometedor.

La huerta agroforestal de la experiencia

El huerto destinado para la experiencia tiene una extensión total de 8.139 m2, que es una extensión considerada alta en la zona de los paltas y calvas, cuyo promedio es de 2.500 m2. En este caso, su dimensión está favorecida por la mayor disponibilidad de agua, variable clave en la extensión de los huertos campesinos. También se considera la ubicación (sitios con mayor humedad), la disposición de tierras de la familia, las necesidades alimentarias de la familia y el mantenimiento de los animales y las posibilidades de generar excedentes para la venta.

Siguiendo la tradición local, el huerto fue dividido en tres espacios:

- El área de café (2712 m2), integrado de árboles de sombra chirimoya, guaba, luma, café, maracuyá, fauna silvestre, faique, salvia, siguiche, cedrillo, higuerón, gualache, tarazo, espanto, palo negro, hoja blanca, guayuro, guayuro amarillo, pumamaqui, sauce, laritaco, porotillo, sauco, yanacaspe, senein, matico, calvario, saco, rosarillo, romerillo, gualpe, uña de gato, india, shimir, arabisco, arupo. En esta sección se planteó: (i) mejorar el manejo del riego (introducción del riego por aspersión); (ii) realizar una cerca viva con flor de india para proteger mejor los cultivos; (iii) incrementar la superficie del café para elevar los ingresos familiares (se sembraron 500 nuevas plantas); y (iv) se incrementó el número de especies frutales para lograr una mayor diversificación del huerto y la incorporación de abonos orgánicos (biol) para mejorar la fertilidad de los suelos.

- El área del café-guineo (2.713 m2) está integrada por el cultivo de café de 20 años, banano, guayabo, chirimoya, naranjo dulce, limón dulce, sidra, tumbo, toronche, luma, achira, míspero, lima, maní forrajero asociado a los cultivos, colmenas de abejas dentro de los cultivos de frutales. En esta sección se planteó: (i) instalar riego por aspersión para hacer más eficiente el uso del agua; (ii) sembrar porotillo en curvas de nivel (250 plantas) para formar terrazas que permitan evitar la erosión y retener más humedad; (iii) enriquecer el huerto con nuevas especies (nogal, leucaena, cencin, gualpe, siguiche, sauce, shimir); y plantar una cerca de flor de india.

- El área del huerto agroecológico (2.714 m2) estuvo integrado de guayabo, naranjo agrio, hortalizas, pasto tapa-tapa, destinado para pastoreo de ganado. Aquí se introdujo: (i) el riego por aspersión; (ii) la siembra de hortalizas, leguminosas y gramíneas para la alimentación y mejorar el suelo; (iii) el enriquecimiento de la diversidad de plantas; (iv) la creación de una cerca viva de porotillo; y (v) el uso de abonos e insecticidas orgánicos (Figura 2). Se estimuló a nivel general de la familia, la crianza de animales, la apicultura, la regeneración natural y reforestación cuidadosa de las vertientes y zonas de recarga

Fig. 2. Carta Terreno del Huerto Agroecológico, parcela de Adán Gonzaga.

La Implementación del huerto

Para el cultivo del área del huerto agroecológico, se siguió la siguiente secuencia:

Primer Mes: su principal objetivo es nutrir a los suelos con diverso tipo de abonos orgánicos producidos en la propia finca. Se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de suelo inicial del huerto.

- Limpieza, roturación de suelo.

- Elaboración de almácigo

- Producción de vermicompost.

- Trazado de curvas de nivel y hoyado para la plantación de árboles frutales.

- Elaboración de abonos orgánicos (compostera, cama para lombricultura, bocashi, Fosfoestiércol, abono verde y biol).

Foto 2. Elaboración del fosfoestiércol

Segundo Mes: su objetivo central fue proteger al suelo y los cultivos, para guardar la humedad, a tiempo que se inicia el cultivo de las hortalizas.

- Almácigo de especies de hortalizas.

- Siembra de las lombrices Eisenia foetida

- Inicio de 4 barreras vivas: hierba luisa, pasto Cariamanga

- Plantas hospederas alternativas (nabo) de plagas

Tercer Mes: enriquecimiento del huerto con la siembra de frutales y plantas protectoras frente a posibles ataques de plagas y enfermedades.

- Trasplante de hortalizas

- Incorporación de plantas medicinales

- Plantación de árboles frutales en prácticas agroforestales

- Adquisición de especies frutales mejoradas y plantación

- Siembra de especies repelentes (ají).

- Instalación de ensayos experimentales al interior de la huerta.

Foto 4. Trasplante de hortalizas lechuga

Cuarto Mes: manejo de los cultivos, aplicación de abonos y preparación e insecticidas.

- Cuidado de las especies cultivadas

- Mantenimiento del lecho de vermicompost

- Aplicación de abonos orgánicos

- Elaboración de insecticidas orgánicos.

Quinto Mes: manejo del huerto agroecológico, datos y fertilización.

? Cuidados del huerto

? Manejo de frutales por un lapso de 8 meses

? Toma de datos

? Aplicación de biol, dirigido a todos los cultivos.

Prácticas importantes

A lo largo del proceso se puso en marcha un conjunto de prácticas de manejo y protección del suelo para guardar la humedad.

Foto 5. Cultivo en fajas: ayuda a retener el suelo y guardar la humedad.

Foto 6 y 7. Labranza mínima: Permite guardar el suelo y cubrirlo con las plantas

Foto 8. Leucaena en contorno de los frutales

Foto 9. Mulch en cítricos: Guarda la humedad y aporta nutrientes al suelo.

Foto 10. Cultivos de cobertura

Foto 11. Zanjas de infiltración: Guarda la humedad

Foto 12. Barreras vivas con hierba luisa al interno de la parcela

Foto13. Cercos y linderos: contribuyen a guardar la humedad del suelo y proteger a los cultivos

Foto 14. Cortinas rompevientos (porotillo, guaba, guato, luma, faique, aliso; alternados de un estrato de vegetación arbustiva de retama, chilca, cabuya y penco): Guardan a los cultivos de la huerta de los fuertes vientos evitando el secamiento del suelo.

Fig. 15. Muros de piedra: protegen el suelo y la humedad.

Considerando que los suelos de la región estacionalmente seca de Loja, se caracterizan por la baja fertilidad, lo que incide en la disminución del rendimiento de los cultivos, especialmente de algunos como el maíz, estratégicos y ancestrales en la base de la alimentación de los pobladores de esta región (Guamán Díaz, 2004) se propuso la introducción de la Crotalaria sp., una leguminosa abundante que crece de manera silvestre en la zona, para la cobertura del suelo en el cultivo del maíz.

Fig.16: Crotalaria sp. como cobertura del suelo en el cultivo del maíz

En investigaciones que llevo a cabo en la zona, también es posible seleccionar cepas eficientes de bacterias diazotróficas y de un soporte adecuado, para obtener biopreparados que eleven la Fijación Biológica de Nitrógeno en el cultivo de Crotalaria como cobertura vegetal, e incrementar el desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz.

Resultados

Resulta difícil evaluar los resultados obtenidos en la implementación de un huerto que combina los conocimientos ancestrales del huerto agroforestal y las recomendaciones de la agricultura agroecológica, porque intervienen sobre todos los elementos. Por esta razón, y con el riesgo consciente de empobrecer la evaluación, se decidió con los participantes que la evaluación se realizara por medio de la comparación de los rendimientos de las hortalizas respecto al tipo de abono orgánico utilizado; y del crecimiento de los frutales, cuyo crecimiento fue estimulado con la siembra de leguminosas (en contorno o junto a estas especie), la protección del suelo (mulch y especies de cobertura), riego por aspersión, control fitosanitario con productos orgánicos y la siembra más ordenada (distancias de siembra diferenciadas según la especie).

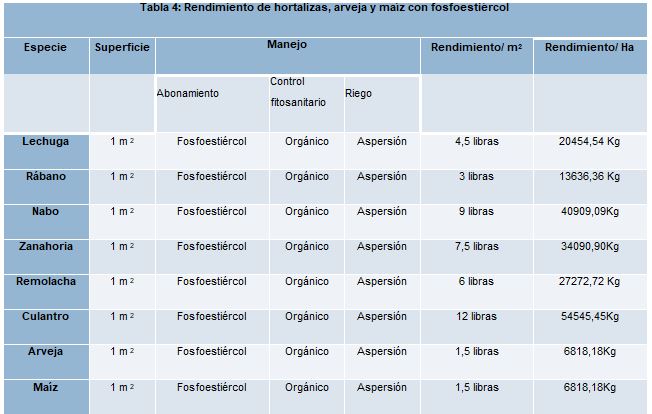

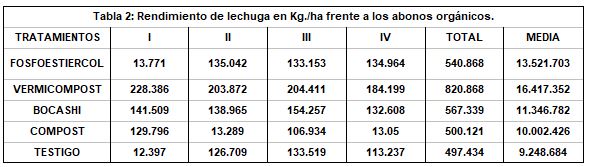

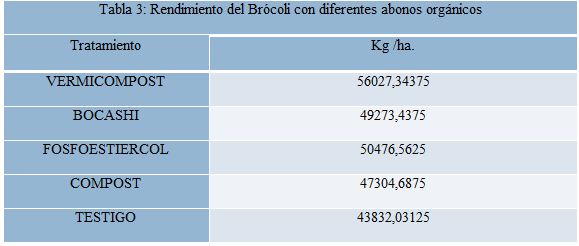

De entre las hortalizas los campesinos eligieron para el análisis, en principio, a la lechuga y al brócoli: En el caso de la lechuga, las mediciones mostraron rendimientos superiores en todos los lotes tratados con abonos orgánicos respecto al testigo, excepto en el lote 3, fertilizado con compost, rendimiento que no cambió sin embargo el promedio general de los cuatro lotes respecto al testigo. Se observó que el mejor tratamiento fue con la aplicación del vermicompost, cuya diferencia al compararlo con el testigo fue muy significativo, pero los campesinos señalaron las dificultades para su elaboración. El rendimiento logrado con fosfoestiércol fue muy bueno, abono que según los participantes, puede prepararse más fácilmente y en mayor volumen por los campesinos de las zonas bajas más secas, porque tienen importantes cantidades de estiércol de chivos.

En el caso del brócoli, también se obtuvo un rendimiento mayor por Kg/ha con los abonos orgánicos respecto al testigo. Con el vermicompost se logró el rendimiento mayor, seguido por el fosfoestiércol, que como se ha dicho, resultó más cercano a las posibilidades de los campesinos de la zona más seca. El vermicompost podría ser utilizado en zonas de mayor altura, donde hay menos disposición de chivos.

Por el resultado elocuente del uso de fosfoestiércol, los participantes midieron el rendimiento de todas las hortalizas y en la arveja y maíz, cuyos suelos se fertilizaron con este abono. Los resultados mostraron dos enseñanzas adicionales: (i) el mayor rendimiento se logró en las hortalizas de hoja: nabo y lechuga; (ii) fue muy importante el rendimiento en hortalizas de raíz: zanahoria, remolacha, rábano, así como en las leguminosas y gramíneas. Todos los rendimientos son superiores a los de las parcelas locales, según el testimonio campesino.

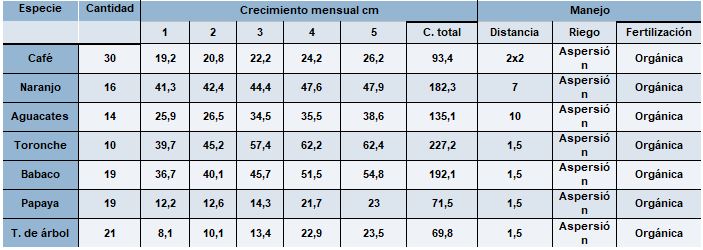

La evaluación del crecimiento de los frutales (naranjo, aguacates, toronche, babaco, papaya, tomate de árbol) y del café, fue medido en centímetros mensuales en cinco meses. En todas las plantas árboles y arbustos hubo un incremento muy notorio en su desarrollo, alcanzando dimensiones que ordinariamente les toma entre 8 a 12 meses. También destacaron su rápida floración, cuestión que incide en la alimentación de la familia y en las posibilidades de venta.

Tabla 5. Crecimiento del estrato arbóreo y arbustivo en cm. del huerto agroecológico

El uso de la Crotalaria sp. inoculada, como cobertura del suelo en el cultivo del maíz, permitió un incremento de un 23,6%, por una mejora importante en la fertilidad de los suelos.

Conclusiones y logros:

- Mediante el diagnostico se observó que la Comuna Cochecorral cuenta con técnicas ancestrales de conservación de la humedad, que sin embargo se han venido abandonando o que requieren repensarse a la luz de los conocimientos actuales, para lo cual, resultó útil el diálogo de saberes.

- La implementación del huerto familiar, combinando técnicas mantenidas por los campesinos de los huertos agroforestales de los paltas y calvas, con aquellas recomendadas por la agroecología actual, para resolver problemas específicos como mejorar la fertilidad, retener la humedad y ordenar los sistemas agrícolas, permitió demostrar, de una parte, que es posible revalorizar las técnicas ancestrales, y de otra, mejorar el manejo con propuestas específicas que se empatan con la lógica campesina. Las técnicas recomendadas, como: el uso de cortinas rompevientos, las terrazas, zanjas de infiltración, las asociaciones múltiples, los cercos, labranza mínima, la protección del suelo con cobertura vegetal) son del conocimiento campesino y solo requieren ciertos ajustes para densificarlos, diversificarlos u organizarlos. Otras técnicas, como la fabricación de abonos e insecticidas naturales con materiales de la zona, ciertas asociaciones con leguminosas o la implementación de algunas técnicas de manejo de las hortalizas, son nuevas, pero se adaptan fácilmente a la lógica campesina, que puede seleccionar aquellas que mejor le convengan.

- Se logró un importante rendimiento de los cultivos con los abonos orgánicos producidos en la propia parcela: vermicompost, fosfoestiércol. compost, bocashi, introduciendo pequeños cambios en el manejo del abono orgánico o introduciendo nuevas formas de preparación; al igual que los insecticidas orgánicos. El aumento de su rendimiento, contribuye a mejorar la alimentación y las posibilidades de venta de estos productos. También se logró un mejor crecimiento y floración de los frutales y del café, cuestión muy apreciada por los campesinos.

- El intercambio de conocimientos con los campesinos mostró que fue mejor recibido el fosfoestiércol por los campesinos de la zona seca productores de chivos que están por debajo de los 1.000 m.s.n.m. en otras experiencias, campesinos que están por sobre los 1.750 m.s.n.m prefieren el vermicompost, y en general, en cualquier rango de temperatura el compost.

- Con la cobertura de los suelos cultivados de maíz, con Crotalaria sp previamente inoculada en laboratorio, se logró una importante cobertura del suelo, que favoreció su fertilización (aporta nitrógeno nítrico) y conservación de la humedad. En los sistemas agrícolas de los paltas y calvas, un efecto parecido se lograba con la siembra de cucurbitáceas zambo (Cucurbita facifolia), zapallo (Cucurbita máxima), purama o achogcha (Cyclanthera pedata) y con la zarandaja (Lablab purpureus).

- Para un avance en este diálogo, se requiere mejorar las formas de evaluación de los resultados, que permitan captar la multiplicidad e integralidad de los cambios de manera comprensible y práctica por los propios campesinos.